ツール・ド・フランスを観て人生が動いた——先生の原点

eバイク初心者

eバイク初心者先生は、以前トライアスロンをされていたんですよね?

うん。。始めたきっかけは、ツール・ド・フランスをテレビで観たことだったんだよ。

えっ、自転車レースを観てトライアスロンに!?すごいです…!

先生は、当時ツール・ド・フランスを観て「自分もあんな風に走ってみたい」と思われたそうです。

自転車がとにかくお好きで、純粋に“走るのが好き”という気持ちだけでトライアスロンを始められたとお話しされました。

ただ好きだったんだよね。本当に、自転車に夢中でさ。

まさに、パイオニアじゃないですか…!

部活とかでしごかれたとかじゃなくて、好きで始められた方がずっとカッコいいです!

いやいや(笑)。でも、ほんと“好きなだけ”だったね。

流行していたわけでもなく、まだ注目度も今ほど高くなかった時代とのこと。

やがて、トライアスロンは2000年のシドニーオリンピックで正式種目となり、世界中の注目を集める競技に。

先生が始められた頃には想像もつかなかった未来が、その先に待っていたのです。

“好き”という気持ちで始められて、あとから競技が世界に認められるなんて…まさに、最高の醍醐味ですね!

人気が出たから始めた、ってわけじゃないからね。

情報がなくて、困ったくらいだったよ。

トライアスロンとは?3種目を連続して行う耐久スポーツ

トライアスロンとは?3種目を連続して行う耐久スポーツ

- 水泳(Swim)

- 自転車(Bike)

- マラソン(Run)

距離設定は大会によって異なりますが、初心者向けの「スプリントディスタンス」では、

・スイム:750m

・バイク:20km

・ラン:5km

という内容が一般的です。

トライアスロンは“挑戦”と“達成”のスポーツ

3種目それぞれに異なる戦略が必要で、「どうやって体力を配分するか」「気持ちを保つか」が問われる競技です。

- 完走したときの達成感

- 年齢に関係なく挑戦できる柔軟性

- “自分との戦い”を楽しめる

“好き”がすべての原動力になる

流行や注目を理由に始めたのではなく、純粋に「好きだから」という気持ちで始められたトライアスロン。

その想いが、今の私たちにも語り継がれていることに、大きな価値があると感じました。

トライアスロンのルールと流れをわかりやすく解説

先生、トライアスロンって、なんとなく3つの競技を続けてやるっていうのは知ってるんですけど、細かいルールはまったく分からなくて…。

うんうん、そうだよね。実はね、ちゃんとしたルールがあって、流れを知ると面白いんだよ。

トライアスロン:3種目の流れと基本ルール

トライアスロンは、「スイム → バイク → ラン」の順で3種目を連続して行います。

各パートの合間に設けられたトランジション(移行時間)も、競技時間に含まれます。

・競技順:スイム → バイク → ラン

・トランジション(T1:スイム→バイク、T2:バイク→ラン)あり

・総合タイムで順位が決まる

・水分補給や装備にも細かな規定あり

タイムを縮めるには、泳ぐ・漕ぐ・走るだけじゃなくて、着替えるのも速くしなきゃいけない(笑)

えっ!休憩なし・・・

まさに全身で挑む競技なんですね!

トライアスロンの距離によって異なる4つのカテゴリー

トライアスロンには距離によって複数のカテゴリーがあります。

| 種類 | スイム | バイク | ラン | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| スプリント | 750m | 20km | 5km | 初心者向け |

| オリンピック | 1.5km | 40km | 10km | 五輪公式 |

| ミドル | 1.9km | 90km | 21.1km | 中級者向け |

| ロング(アイアンマン) | 3.8km | 180km | 42.195km | 超上級者 |

- スプリントディスタンス:スイム750m / バイク20km / ラン5km(初心者向け)

- オリンピックディスタンス:スイム1.5km / バイク40km / ラン10km(五輪公式)

- ミドルディスタンス(70.3):スイム1.9km / バイク90km / ラン21.1km

- ロングディスタンス(アイアンマン):スイム3.8km / バイク180km / ラン42.195km

アイアンマンは、完走するだけで“英雄”って言われるくらい大変。

でも、それだけ達成感もすごいんだよ。

先生、やっぱりすごいです……

初心者向けに用語をちょっとだけ解説!トライアスロン用語ミニ辞典

トライアスロンは「知らない言葉」があって当然!

1つずつ知るたびに、世界が広がっていくのもこの競技の魅力です。

| トライアスロン用語 | 解説 |

|---|---|

| トランジション | 種目間(スイム→バイク、バイク→ラン)の移行時間のこと。装備の変更やシューズの履き替えなど、いわば「競技の着替えゾーン」です。 |

| ブリック練習 | バイクとランを連続して行う練習法。「足が重くなる感覚(ブリックレッグ)」に慣れるためのトレーニングです。 |

| ドラフティング | 前の選手の風よけに入って走ること。トライアスロンでは多くの大会で禁止されています。 |

| エイジグループ | プロ以外の一般参加者のカテゴリーのこと。年齢別にクラス分けされており、誰でも参加しやすい形式です。 |

トライアスロンのバイク|知っておきたいルールまとめ

先生、トライアスロンのバイクって、自転車レースと同じように風よけとか使ってもいいんですか?

いや、それがね。トライアスロンは“ドラフティング禁止”の大会が多いんだよ。

主なバイクルール

競輪って縦に並んでるでしょ?あれは風をよけてるんだよ。

じゃあ、トライアスロンは速さ勝負だけなんですね!

- ドラフティング禁止(他選手のすぐ後ろにピッタリついて風よけする走りは禁止)

- 安全な距離(約10〜12m)を保って走行する

- 追い越しは15秒以内に完了すること

- ヘルメットの着用は必須(スタート前からゴール後まで絶対)

- 決められたバイクラックからスタート・終了しなければならない

- 裸足走行・上半身裸禁止(服装のルールも厳格)

ロードバイクは使うけど、集団で風よけ合って…っていうスタイルじゃないから、また違った難しさがあるんだよね。

なるほど…じゃあ、体力勝負っていうより、自分の力でちゃんと走り切らないといけないんですね。

「ドラフティング禁止」と「許可あり」の違い

実は、オリンピックや一部のエリートレースでは“ドラフティング可”のルールが採用されています。

これは「スピード感」や「戦略の駆け引き」がある一方、技術や危険回避能力も求められます。

| 種別 | ドラフティング | 対象 |

|---|---|---|

| 一般の大会 | 禁止 | エイジグループなど |

| プロ/オリンピック | 許可 | エリート選手 |

- 一般の大会(エイジグループ)→ドラフティング禁止

- オリンピック・プロ選手向けレース→ドラフティング許可あり

初心者向けの大会では、しっかり距離を取って、自分の力で走るスタイルが基本。安全第一だからね。

先生!カッコいい!

ちなみに…バイクの種類にもルールが!

トライアスロンでは、使用できる自転車の種類や装備にもルールがあります。

| 項目 | 一般大会 | 初心者歓迎大会 |

|---|---|---|

| 競技距離 | オリンピック以上(標準) | スプリント以下が多い |

| 使用できる自転車 | ロード/TTバイク中心 | クロスバイク・ママチャリOKも |

| 装備チェック | 厳格(事前検査あり) | 事前説明会でフォローあり |

| ドラフティングルール | 原則禁止(厳守) | 禁止(距離管理ゆるめ) |

| トランジション管理 | タイムに含まれる | 簡易的な案内・時間配慮あり |

| タイム計測 | フルタイム計測あり | 記録なし / 簡易計測あり |

| 初心者向け配慮 | 特に無し | 完走重視・初心者サポートあり |

- ロードバイク(基本)

- トライアスロンバイク(DHバー付き)

- クロスバイクやMTBもOKな大会もある

- 反射板やベルなど“公道仕様”は外す場合あり

大会によっては「初心者OK!クロスバイク歓迎!」っていうところもあるよ。最初は自分の持ってるバイクでも大丈夫。

先生の説明わかりやすいです!

まだまだある!スイム・ラン・トランジションの特徴

スイムの特徴と注意点

トライアスロンのスイムは、プールではなく海や湖などの自然環境で行われるのが一般的です。

えっ…海で泳ぐんですか?それだけでもう不安なんですけど…。

うん、そうだよ。でも大丈夫、初心者向け大会だと距離も短いし、ウェットスーツ着用もOKな場合が多いから安心して。

ウェットスーツは浮力があり、泳ぎに自信がない人でも体が沈みにくくなるため、初心者の味方です。

ただし、水温や安全基準によって着用が義務 or 禁止される場合もあるので、事前の確認が必要です。

- 海・湖などのオープンウォーターが基本

- ウェットスーツの使用条件あり

- 集団スタートで“バトル”(ぶつかり)もあるため注意

スタート直後は人が多くて、手足が当たることもあるから、焦らず自分のペースでね。

ランの特徴とルール

ランパートは3種目の最後に行われるため、体力・メンタルともに試されるステージです。

先生、バイクのあとにランなんて…足動く気がしません…。

最初は“重くて鉛の足”って言われるくらい、みんな動かないよ(笑)

でもそこからペースを取り戻すのが、また楽しいんだよ。

ランパートは、給水ポイントやエネルギー補給の位置が重要になります。

また、ペース配分を間違えるとバテてしまうので、バイクで全力を出しすぎない工夫も必要です。

- 体力+メンタルの勝負どころ

- ペース管理が鍵

- 途中で水分・補給あり

最初のうちは“完走できたらOK”くらいの気持ちで挑むのがちょうどいいよ。

トランジションの工夫とコツ

スイム→バイク、バイク→ランへと移るための準備&着替え時間を「トランジション」と呼びます。

この時間も競技タイムに含まれるため、いかにスムーズに移行できるかが勝負の分かれ目です。

着替えたり、靴履いたりする時間もタイムに入るんですか?!

そうなんだよ。だからみんな“トランジション練習”もするんだ。

靴はゴムひもにしたり、バイクの横にヘルメットや補給食を準備したり、工夫がたくさんあるよ。

- バイクシューズやランニングシューズを素早く履けるようにする

- ゼッケンバンドやサングラス、補給食を事前にまとめておく

- 動線を確認し、焦らず丁寧に動く練習をしておく

ここで慌てると、変なミスが出るからね。落ち着いて動けるように“シミュレーション”しておくと安心だよ。

初心者がやりがちな失敗とその対策

先生、トライアスロンって、慣れてないと失敗とか多そうですよね…。

初心者がやっちゃいがちなことって、どんなのがあるんですか?

うん、あるある。でもね、ちゃんと知っておけば防げる失敗ばかりなんだよ。

むしろ、最初に失敗するくらいがちょうどいいって思うくらい!

スイム編|“パニック”に注意

- 海や湖の水が怖くて前に進めない

- 人とぶつかって焦る

- 息がうまくできず呼吸が乱れる

- プールと違って視界が悪いので、“何も見えない”前提で練習

- 最初はコースの端や後ろからスタートして、混雑を避ける

- 息継ぎのリズムを崩さず「慌てない」意識を持つ

出走直前に慌てる人、ほんとに多いよ。忘れ物防止は“前日準備”が命!

トランジション編|「慌てて忘れる」が一番多い!

- シューズの左右を間違える

- ゼッケンをつけ忘れる

- 補給食を忘れてエネルギー切れ

- 事前に“動線”をシミュレーションしておく(何をどこに置くか)

- 「使う順に並べる」だけでも大幅に時短になる

- 何度か“家で模擬トランジション”してみると本番がスムーズ!

バタバタしないためには、“朝の準備体操”みたいに段取りを練習しとくといいよ。

なんか失敗するのも、ちょっと楽しそうに思えてきました(笑)

そう、それがトライアスロンのいいところ。

失敗するから楽しいし、ちょっとずつ成長していくのがまた気持ちいいんだよ。

トライアスロンに向いてる人・向いてない人って?

先生、トライアスロンって、やっぱり“特別な人”がやる競技って感じがするんですけど…。

私みたいな普通の人には、無理な気がしてしまいます。

そう思う人、すごく多いけどね。実際は“向いてるかどうか”より、“やってみたいか”がいちばん大事なんだよ。

トライアスロンに向いてる人の特徴(とよく言われるもの)

- 好奇心がある人(やってみたい気持ちがある)

- 諦めずにコツコツ続けるのが得意な人

- マイペースで“自分との勝負”が好きな人

- 新しいことを知るのが好きな人(←まさにあなた!)

完璧主義より“ま、今日もがんばった!”って思える人の方が続くんだよ。

「向いてないかも…」と思いがちな人にも

「運動が苦手」「人前が恥ずかしい」「忙しくて時間が取れない」などの理由で、

「私には無理かも…」と感じる方もいるかもしれません。

でも実際には、トライアスロンには“いろんな関わり方”があります。

- 健康づくりの延長として始めてみる

- リレー形式で、1種目だけ担当してみる

- ボランティアや観戦から雰囲気を感じてみる

なんだか、“向いてるかどうか”じゃなくて、“自分らしく関われる”競技って感じがします。

まさにそう。“やる”のもよし、“知る”のもよし、“応援する”のも立派な関わり方。

トライアスロンは、いろんな楽しみ方ができるスポーツなんだよ。

初心者が知っておきたい!トライアスロンの始め方

まずは“やってみたい”を形にする

トライアスロンというと「アスリートしか無理なのでは…」と思われがちですが、今では初心者向けの大会やイベントが全国で開催されているため、はじめの一歩を踏み出しやすくなっています。

先生、でもやっぱり体力とか技術がないとダメなんじゃ…。

いやいや、そんなことないよ。最初は“完走するだけ”で十分なんだ。

スプリント距離なら、しっかり準備すれば誰でも参加できるレベルだよ。

まずは、お住まいの地域で開催されている初心者歓迎のスプリント大会を探すのがおすすめです。

自治体主催のイベントや、リレー形式(1人1種目)で気軽に参加できる大会もありますよ。

- スプリントディスタンス(短距離)から始める

- 友人や家族と「リレー形式」で参加してみる

- 見学・ボランティア参加も大歓迎!

最初は“出る”より“見に行ってみる”のもいいかもしれないね。雰囲気が分かると一気に親しみがわくよ。

必要な道具と準備リスト

本格的なアイアンマンレベルの装備は不要!

初心者は“持っているもので始める”をモットーにしてOKです。

高いバイクとか、特別なウェアとか、全部そろえないとダメですか?

いやいや、最初はママチャリOKの大会もあるし、水着も普段使ってるもので十分だよ。

以下は、初心者向けに「これだけあれば安心!」という最低限の装備リストです。

| カテゴリ | 必要なもの |

|---|---|

| スイム | 水着、ゴーグル、スイムキャップ(大会支給が多い)、ウェットスーツ(任意) |

| バイク | 自転車(クロスバイクやロード)、ヘルメット、ボトル(給水用) |

| ラン | ランニングシューズ、キャップまたはバイザー、動きやすい服装 |

| その他 | タオル、ゼッケンバンド、日焼け止め、補給ジェルなど |

「全部そろえてから」じゃなくて、「まず出てみてから考える」。それくらいでちょうどいいよ。

なんだか、急に現実味が出てきました!やらないけど…(笑)

初心者向け・やさしい練習ステップと1週間モデルプラン

先生、もし始めるなら、どんなふうに練習すればいいんですか?やっぱり毎日トレーニングとか…?

いやいや、最初は週2~3回くらいで十分だよ。続けることの方が大事なんだ。

トライアスロン初心者の練習は、いきなり全部をやる必要はありません。

まずは1種目ずつ、自分のペースで“慣れていく”ことがポイントです。

初心者におすすめの練習ステップ(3段階)

例)水泳が苦手なら、最初はランニングやサイクリングだけでもOK。

バイク→ランの連続練習で、足の感覚の切り替えを体験しておくと安心。

スイム→バイク→ランを短距離で行う。時間よりも“流れ”を覚えることが大切。

週3回で始める!1週間の練習モデル

| 曜日 | 内容 |

|---|---|

| 月曜 | 休養(ストレッチや体幹トレ) |

| 火曜 | ランニング30分(ジョギングでOK) |

| 水曜 | スイム練習(ゆっくり500mを目安) |

| 木曜 | 休養 or 軽いストレッチ |

| 金曜 | バイク練習(20〜30分、平地中心) |

| 土曜 | ブリック練習(バイク15分→ラン10分) |

| 日曜 | オフ or 散歩・軽い運動で回復 |

トライアスロンって、無理してやるより、日常に“ちょっとだけ足していく”くらいがちょうどいいよ。

週3回でいいなら、なんかできそうな気がしてきます(笑)

よくある質問Q&A

トライアスロンの歴史とオリンピック競技化

1974年、アメリカ・カリフォルニア州で開催された「ミッション・ベイ・トライアスロン」が起源とされています。

当時は、スイム500m・バイク8km・ラン10kmという構成でした。

そして2000年、シドニーオリンピックで正式種目に。

スイム1.5km、バイク40km、ラン10kmの「オリンピックディスタンス」が国際基準として確立されました。

まさか、オリンピックの競技になるとは思ってなかったよ。

びっくりしたね。

先生、楽しい~~~(^^)/

トライアスロンの歴史を年表で見ると面白い!

先生とお話しした後、私も気になって調べてみました。

トライアスロンの歴史はまだ新しく、だからこそ成長の過程がはっきり見えて面白いです。

トライアスロンの歴史年表

ほんとに最近のスポーツなんだよ。

新しいからこそ、みんなが“はじめて”を経験できる面白さがあるよね。

オリンピックで採用されてからの変化

2000年のシドニーオリンピックでトライアスロンが正式種目として採用されてから、

この競技の世界的な立ち位置は大きく変化しました。[

■ 認知度アップ

それまでは「一部のマニアックな競技」というイメージが強かったトライアスロンですが、オリンピックで放送されたことで一気に注目されるようになりました。

特に「1人で3種目をこなす」というスタイルはインパクトが強く、「すごい!」「こんな競技があるんだ!」と感じた人も多かったはずです。

テレビで見て、初めてトライアスロンの存在を知った人、すごく多かったと思うよ。

あの時から一気に競技人口が増えた感じがするね。

■ 世界中で大会が開催

オリンピック以降、各国で正式なトライアスロン団体が設立され、

ヨーロッパやアジア、南米などでも国際大会が次々と誕生しました。

日本国内でも、JTU(日本トライアスロン連合)が本格的に活動を強化し、

地方都市や観光地を活かした大会が多く開催されるようになっています。

先生、日本でもいろんなところで開催されてますよね!

観光もかねて参加する人も多いって聞きました。

そうそう。「海と山がきれいな場所=トライアスロンに向いてる」から、

旅行感覚で楽しむ人も多いよ。日本ではね、宮古島のレースが有名なんだよ。

距離も長くて、かなり本格的。国内では最大級の大会じゃないかな。

■ 「見るスポーツ」から「やるスポーツ」へ

かつてはトップアスリートのもの、というイメージが強かったトライアスロンですが、

現在では「初心者向け」「リレー形式」「スプリント距離」などのバリエーションも増え、

誰でもチャレンジしやすい“参加型スポーツ”として広がっています。

昔は“変わった人がやる競技”って見られてたけど(笑)、

今は「やってみたい」「挑戦してみたい」って人がどんどん増えてきてるよ。

私は走るのも泳ぐのも苦手だけど……

それでも「知れてよかったな」って思えるスポーツですね。

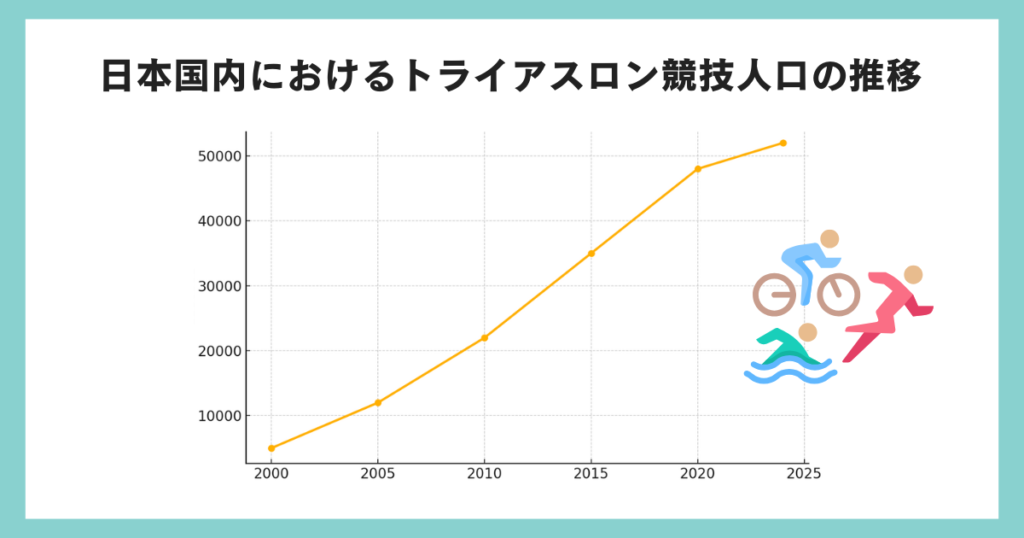

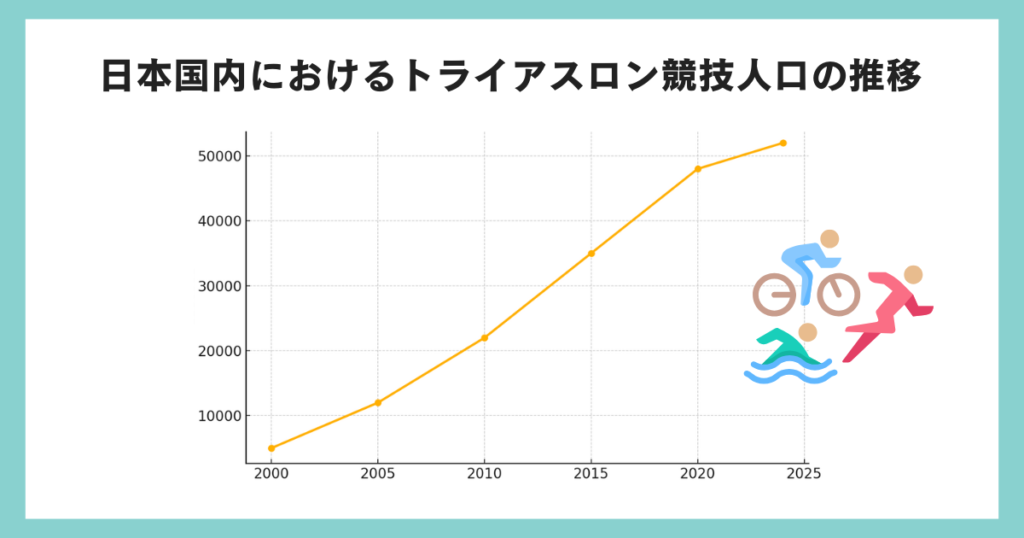

競技人口の推移から見るトライアスロン人気の拡大

2000年のシドニーオリンピックをきっかけに、日本でもトライアスロンの認知度は一気に上昇。

それとともに競技人口も増加し、近年では5万人を超える規模となっています(※推定)。

パラトライアスロンというもうひとつの舞台

トライアスロンは、2016年のリオデジャネイロ・パラリンピックから「パラトライアスロン」として正式採用されました。

視覚障がいや義足・義手などの障がいのある選手たちが、それぞれの条件に合わせたクラス分けで競技に挑んでいます。

義足の選手がバイクやランに挑戦してるのを見たとき、本当に感動しました。

“挑戦することに境界はない”って、教えてくれた気がして…。

パラトライアスロンでは、伴走者が一緒に走ったり、ハンドバイクなど専用の機材を使うことで安全に競技が行えるよう工夫されています。

こうした取り組みにより、誰もが「自分らしく挑戦できる」舞台として広がりを見せています。

この競技がパラリンピックに加わったことで、トライアスロンはさらに“誰もが挑戦できるユニバーサルスポーツ”としての魅力を深めているのです。

先生との会話から気づいたこと

トライアスロンをやろうとは思ってなかったけど(笑)、

お話を聞くうちに、「知るって楽しいな」って何度も思いました。

知ることが好きな人は、何をやっても楽しめると思うよ。

それって、すごく大事な才能だからね。

誰かの好きなことを知って、わたしの世界が広がる。

それって、とても豊かで、やさしい体験なんだなと感じました。

競技の知識よりも、

“こんなふうに好奇心いっぱいで楽しく教えてもらえるって素敵だな”と心が動いた時間。

そんな気持ちを、これからも大切にしていきたいです。

まとめ|“知らなかった”を楽しむことから始めよう

知らないことを知るって、楽しいよね。

本当にそうですね。私、正直トライアスロンをやりたいと思ったことは一度もなかったけど(笑)聞いたのもはじめてで・・・

だから!先生のお話がわかりやすくて、なんだか記事にまとめたくなってしまって…。

それが一番うれしいよ。やる・やらないはどっちでもいいんだよ。

知って、面白いって感じてくれたら、もうそれで十分だからね。

先生と話していると、どんな話題でも「知らなかったことを知る楽しさ」に変わっていくのが不思議です。

トライアスロンも、最初は「つらそう」「自分には無理そう」としか思っていませんでした。

でも、知れば知るほど、ただの“過酷な競技”ではなく、人の気持ちに寄り添ってくれるようなスポーツだと感じるようになりました。

「好き」という気持ちから始めた先生のお話は、

トライアスロンそのものよりもずっと心に残っていて、

だからこそ、こうして“楽しく”記事にできたのだと思います。

先生、もしこの記事を読んでくれたら、恥ずかしいけどちょっと嬉しいです。

最後にひとこと

トライアスロンは、「完走できたらすごい」ではなく、興味を持っただけですごいと思えるような、深くて面白い世界です。

やるもよし、応援するもよし、知るだけでもよし。

あなたの“初めてのトライアスロン”、それはもう、始まっているのかもしれません。

今回は、未知のトライアスロンのお話でした。

私はやってみたいとは思わないけれど(笑)、

先生とお話していて、知らない世界を知る楽しさをたっぷり味わうことができました。

トライアスロンのお話でしたが、“やってみたいこと”は、ぜひやってみましょう。

それがトライアスロンじゃなくても、小さなことでもまったく問題なしですよ。

前に先生がおっしゃっていた言葉が、ずっと印象に残っています。

「嫌いなことはストレスになるから、無理にやらなくていい。

いちばん好きなことが、必ずしも仕事に向いてるとは限らない。

仕事は“向いてること”をしていけばいいんだよ。

今日もまた、知らなかったことを、楽しく知れたことがうれしいです。

先生、楽しいお話、ありがとうございます。

また教えてもらおうっと(^^♪